西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎で歯科・歯医者をお探しの方は栗原医科歯科医院・矯正歯科まで

CONCEPTお口から全身まで

皆さまの健康を末永く

当院は内科と歯科が一緒になった、小さなお子さまから

大人の方まで安心して通える総合診療所です。

80年近く続く内科診療と、大学病院で歯周病治療・矯正治療を専門的に診療してきた2人の歯科医師による、

大学病院レベルの歯科治療・予防治療・矯正治療で

地域の皆さまの健康をサポートしてまいります。

体の元気と健康な

口腔環境のサポートで

地域のみんなを

応援しているよ!

口腔環境のサポートで

地域のみんなを

応援しているよ!

ご予約・

お問い合わせ042-557-0100

お問い合わせ042-557-0100

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00-12:00 | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ー | ー |

| 15:00-18:00 | ● | ● | ー | ● | ● | ▲ | ー | ー |

▲:13:00~15:00 休診日:水曜・日曜・祝日

NEWS

-

- 2024.02.06

- 休日診療のお知らせ

医科のみ2月23日(金)9時~12時、13時~15時休日診療いたします。

-

- 2023.12.25

- ホームページ公開いたしました。

今後ともよろしくお願いいたします。

ご予約・

お問い合わせ042-557-8877

お問い合わせ042-557-8877

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00-13:30 | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ー | ー |

| 14:30-18:30 | ● | ● | ー | ● | ● | ★ | ー | ー |

★:14:30〜18:00 休診日:水曜・日曜・祝日

最終受付:30分前まで

NEWS

-

- 2024.03.15

- 休診のお知らせ

3月29日(金) 栗原ひかる先生 府中けやき通り矯正歯科にて勤務のため休診となります。ご迷惑をおかけいたしますが、何卒宜しくお願いします。

-

- 2023.12.25

- ホームページ公開いたしました今後ともよろしくお願いいたします。

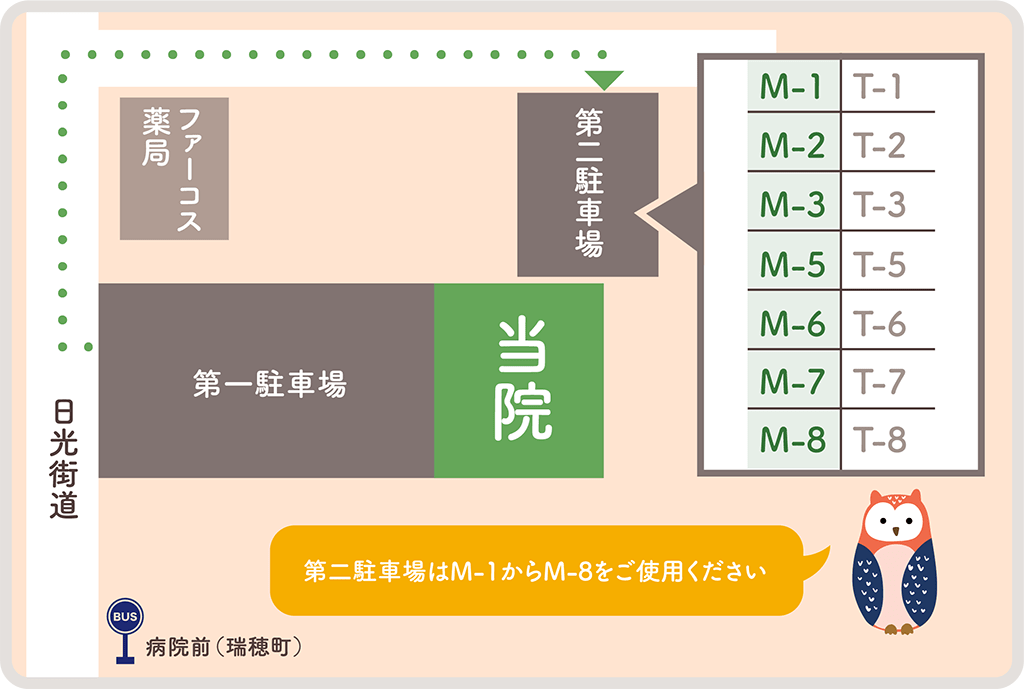

駐車場22台完備で

アクセス良好!

アクセス良好!

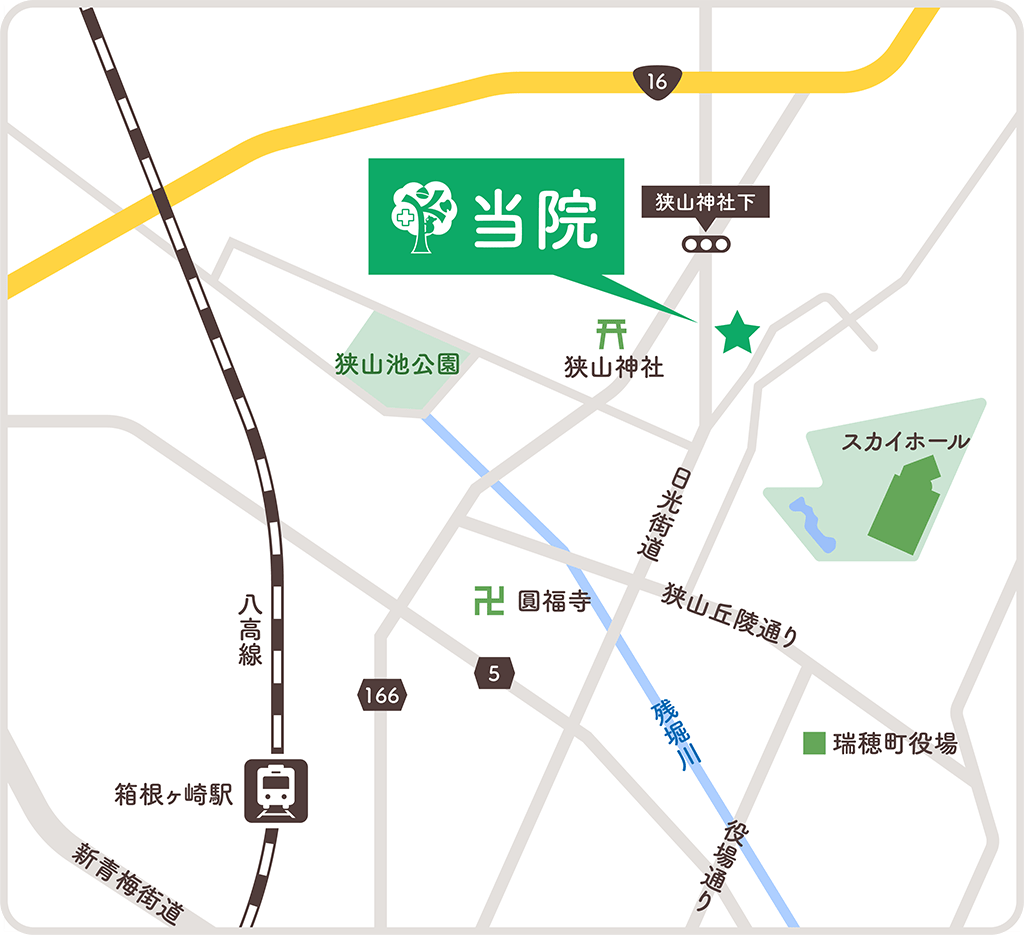

ACCESSアクセス

-

お車でお越しの方

医院前に15台分、

第二駐車場に7台分の駐車スペースを設けています。 -

電車でお越しの方

JR八高線

【箱根ケ崎駅】から徒歩12分 -

バスでお越しの方

西武バス入間市駅行

【病院前バス停】目の前